有給休暇は、雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たせばすべての労働者に認められる権利です。

もちろん、アルバイトの従業員にも適切に付与する必要があります。

しかしアルバイトはシフトが変則的なケースがあり、何日付与するのか、賃金はいくら払えばよいのかなど判断に迷うことがあるでしょう。

本記事では、有給休暇制度の目的から、有給休暇付与時の条件や日数の考え方、賃金の計算方法、注意点まで、実務で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

❖ そもそも有給休暇とは?目的と条件

❖ アルバイトでも有給休暇取得の権利が発生する

❖ アルバイトの有給休暇付与日数の考え方

❖ アルバイトの有給休暇取得で支払われる賃金の計算方法

❖ アルバイトの有給休暇取得における賃金計算方法の決め方

❖ アルバイトの有給休暇の消滅する仕組み

❖ 有給休暇に関する罰則

❖ アルバイトの有給休暇取得における注意点

❖ 【従業員向け】有給休暇の取り方と有給休暇が取れないと言われた場合の対応

❖ アルバイトの有給休暇管理は「KING OF TIME」が便利

❖ まとめ

そもそも有給休暇とは?目的と条件

有給休暇は、雇用形態に関係なく一定の条件を満たせば付与されます。

まずはその目的や基本的な条件を確認していきましょう。

◇ 有給休暇の概要と目的

有給休暇とは、労働者が休暇を取得した日にも賃金が支払われる、いわば「給与が発生するお休み」です。正式には「年次有給休暇」といいます。

制度の目的は、働く人の心身の疲労を回復し、健康でゆとりある生活を保障することです。そのため、有給休暇は労働者にとっての重要な権利の一つといえます。

◇ 有給休暇の付与条件

年次有給休暇は、以下の2つの条件を満たすすべての労働者に対して付与されます。

正社員に限らず、アルバイトであっても同様です。

(1)雇い入れの日から6か月継続して雇われていること

(2)その期間中、全労働日の8割以上出勤していること

なお、ここで注意しておきたいのが、期間のカウント方法です。

6か月の継続雇用は、シフト上の出勤日数ではなく、単純にカレンダー上での6か月間を指します。

また、出勤率は「(実際の出勤日数÷所定労働日数)×100」で計算します。

アルバイトでも有給休暇取得の権利が発生する

先述した有給休暇の付与条件は、雇用形態による制限がないのが特徴です。

そのため、アルバイトであっても要件を満たした場合には、有給休暇を与えなくてはなりません。

一方で、アルバイトの場合は正社員などフルタイムの従業員よりも労働時間が少ないケースが多く、有給休暇の付与日数が異なる場合があります。所定労働時間に応じた付与方法が認められており、これを比例付与といいます。

◇ 有給休暇の比例付与とは?

比例付与とは、短時間労働者を対象に、所定労働日数に応じた有給休暇の日数を比例的に付与する制度です。この制度は、フルタイム従業員に比べて、労働日数や労働時間が相当程度少ないアルバイトなどの従業員に適用されます。

具体的な付与日数は、以下の計算で求められます。

「通常付与される日数(10日)×従業員の週所定労働日数÷厚生労働省令が定める1週間の平均所定労働日数(5.2日)」

アルバイトの有給休暇付与日数の考え方

アルバイトの働き方はさまざまです。そのため、以下のように付与日数が決まっています。

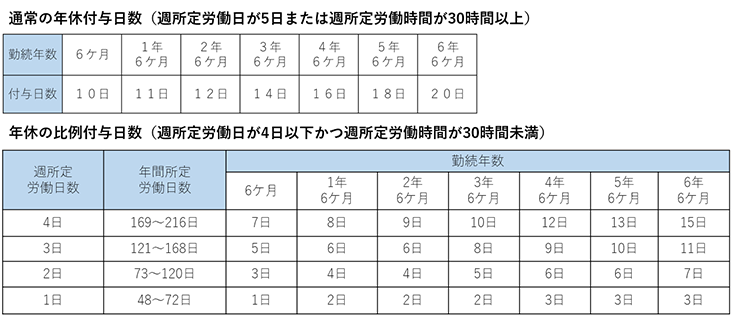

◇ 週の所定労働日が5日、または週所定労働時間が30時間以上

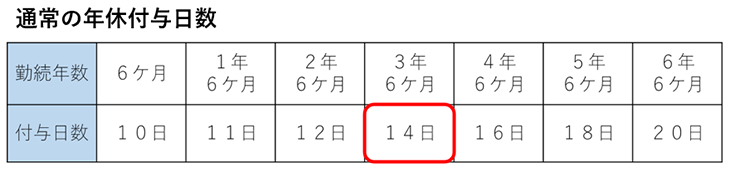

アルバイトであっても、週の所定労働日が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与の対象とはなりません。この場合は、フルタイムの従業員と同様の日数を付与する必要があります。

週の所定労働日5日未満の場合でも、週所定労働時間が30時間以上であればフルタイム従業員と同じ扱いとなり、比例付与の対象外となる点に注意が必要です(例:1日8時間×週4日勤務など)。

この条件を満たし、継続勤務6か月かつ出勤率8割以上の従業員には、年間10日間の有給休暇が付与されます。その後は、勤務年数に応じて1年ごとに付与日数が増加し、最大で年間20日となります。

また、2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇を付与される従業員には、毎年少なくとも5日以上取得させるよう企業側に義務付けられました。

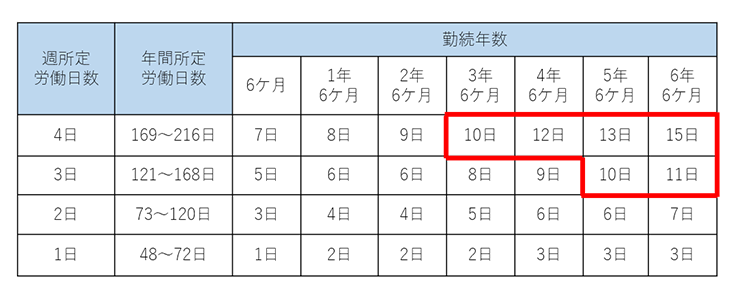

◇ 週の所定労働日が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満

週の所定労働日数に応じて付与する日数が決まります。

条件には所定労働時間の制限(30時間未満)も設けられていますが、実際の付与日数を計算する際には、労働時間は関係しません。

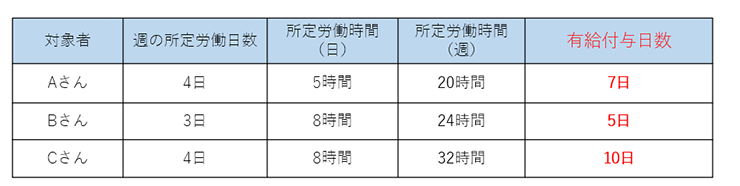

例えば、次のようなケースを想定してみます。(入社6か月後の初回付与)

AさんとBさんは「週の所定労働日数が5日、または週所定労働日数が30時間以上」には該当しません。よって、比例付与の対象となります。

一方でCさんは、週の所定労働日数は4日ではありますが、週所定労働時間が32時間となりますので、比例付与の対象とはならず、フルタイム従業員と同様の日数を付与することとなります。

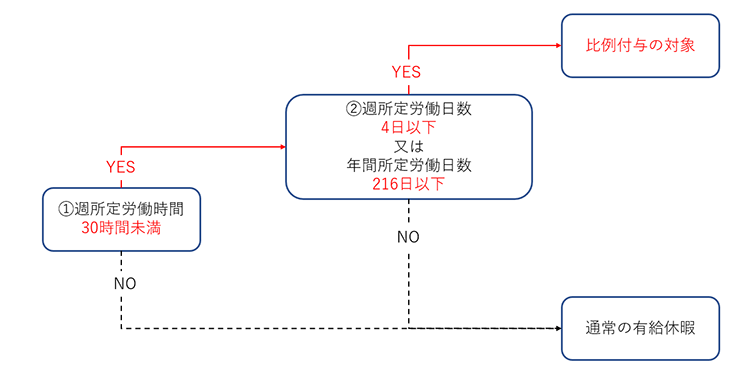

比例付与の対象となるかどうかは、下図フローチャートをご参照ください。

◇ 週の所定労働日数や労働時間が定まっていない場合

シフト制のアルバイトの場合、週の所定労働日数や労働時間が明確に定まっていないケースもあるでしょう。

平成16年に訪問介護労働者向けに出された行政通達(平成16年8月27日、基発0827001号)では、今後予定されている所定労働日数を算出しがたい場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出して構わないこと、また、入社後6か月経過後に付与される有給休暇については、過去6か月の労働日数の実績を2倍したものを1年間の所定労働日数とみなして判断して構わないとされています。

この行政通達は介護職向けに出されたものですが、介護職以外の業種でも同様に考えて差し支えないといえます。

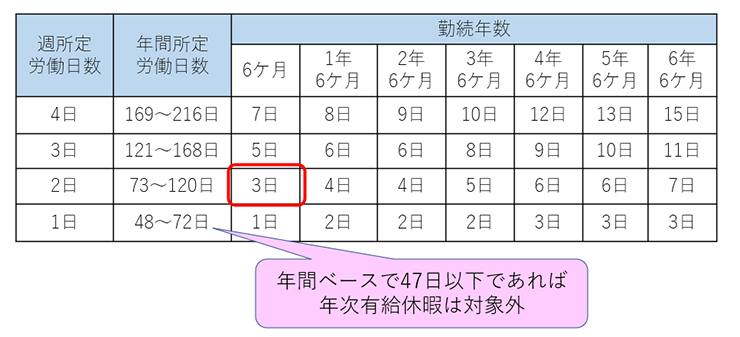

具体的な有給休暇の付与日数は以下のとおりです。

<入社してから半年までの労働実績が40日の場合>

1年間の労働日数(みなし):80日

下表で、勤続年数6か月、年間所定労働日数73~120日に該当し、3日の有給休暇付与をすることになります。

なお、原則として週所定労働日数に応じて付与することになっているため、有給休暇付与日時点で週の所定労働時間が定まっている場合は、付与日時点での所定労働日数に応じた付与日数を与える必要があります。

アルバイトの有給休暇取得で支払われる賃金の計算方法

アルバイトは日によって勤務時間が異なる場合が多く、有給休暇を取得した際にはどのように賃金を計算すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

有給休暇を取得した場合の賃金の支払い方法は、以下3つの方法から選択し、就業規則に記載しておく必要があります。

◇ 通常の賃金をもとに計算する

有給休暇を取得した日に、通常どおり出勤したとみなして計算する方法です。所定労働時間が一定の場合は、時給×有給休暇取得日の所定労働時間、または有給休暇取得日の日給額によって計算されます。

例:時給1,000円/木曜日4時間、土曜日8時間のシフト勤務の場合

木曜日に有給休暇を取得した場合の支払賃金:1,000円×4時間=4,000円

土曜日に有給休暇を取得した場合の支払賃金:1,000円×8時間=8,000円

所定労働時間分の賃金を支払うだけですので、給与計算はシンプルです。

◇ 直近3か月の平均賃金をもとに計算する

直近3か月の賃金の総額を暦日数で日割りした1日当たりの賃金を支払う方法です。賃金には、基本給、通勤手当、時間外手当などの諸手当も含まれます。

なお、最低保証額として、実際の労働日数で日割り計算した金額の60%を下回る場合は、こちらの金額を用いる必要があります。年次有給休暇の取得の都度、直近3か月の平均賃金を計算する手間がかかり、給与計算が煩雑となる可能性がある点に注意が必要です。

例:時給1,200円/1日4時間・週4日勤務の場合

1週間の賃金:1,200円×4時間×4日=1万9,200円

1か月(4週間)の賃金:19,200円×4週=7万6,800円

3か月の給料総額:76,800円×3か月=23万400円

合計勤務日数:4日×4週×3か月=48日

過去3か月の暦日数:90日

暦日数で割る:23万400円÷90日=2,560円

労働日数で割った60%:23万400円÷48日×60%=2,880円

→2,880円のほうが高いので、2,880円/日が有給休暇取得時の賃金

◇ 標準月額報酬をもとに計算する

健康保険料の算定に使う標準報酬月額を日割りで計算する方法です。

平均賃金をもとに計算する方法より手間はかかりませんが、標準報酬月額は実際の賃金とは異なるため、ほかの2つの方法で計算した場合より金額が減る可能性があります。

そのため、標準月額報酬をもとに計算する場合には労使協定が必要です。

この計算方法を採用している企業は少なく、通常の賃金、または直近3か月の平均賃金をもとに計算するのが一般的です。

アルバイトの有給休暇取得における賃金計算方法の決め方

先述のとおり、「標準月額報酬をもとに計算する」企業は少なく、「通常の賃金をもとに計算する」か、「直近3か月の平均賃金をもとに計算する」かのいずれかになります。結論からいうと、どちらを選択するにしてもメリット・デメリットはあります。

◇ 通常の賃金をもとに計算する方法のメリット・デメリット

この方法は、「有給休暇を取得した日の所定労働時間×時給」と計算式が非常にシンプルなため、給与計算が簡単で処理しやすいのがメリットです。

一方、従業員から見ると、所定労働時間が長い日を選んで有給休暇を取得したほうが得だと感じられるでしょう。

そうして有給休暇を取得すると、労働時間が長い分、企業側としては代替要員を確保する手間が大きくなる点がデメリットといえます。

◇ 直近3か月の平均賃金をもとに計算する方法のメリット・デメリット

直近3か月間の賃金総額をベースに計算するため、取得した日によって金額が大きく変動することはなく、人件費の予測が立てやすいのがメリットです。

また、従業員からすれば、所定労働時間が短い日に年次有給休暇を取得したほうが得と考えて有給休暇を使うことも多く、企業側としては実際に有給休暇を取得されても、代替要員の確保が比較的容易になる傾向があります。

一方で、平均賃金の計算に手間がかかる点がデメリットです。

◇ 通常の賃金と直近3か月の平均賃金、どちらをもとに計算したほうがよい?

それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、自社に合ったルールを採用し、就業規則に定めましょう。

ただし、勤務シフト作成と有給休暇申請のタイミングによって、計算方法が左右される点に注意が必要です。

年次有給休暇は労働日にしか請求できないため、勤務シフトが確定し、どの日が労働日か判明して初めて、労働者は年次有給休暇の請求が可能になります。

しかし実務上では、勤務シフトを作成するために、有給休暇の取得希望日を確認する企業も多いでしょう。その場合、年次有給休暇を取得する日の所定労働時間は、厳密には不確定です。そのため、所定労働時間と「通常の賃金をもとに計算する」方法は適用できないということになります。

この点を加味すると、「直近3か月の平均賃金をもとに計算する」方法のほうが、コンプライアンス遵守やトラブル防止につながりやすいといえるでしょう。

アルバイトの有給休暇の消滅する仕組み

有給休暇には2年の有効期限があり、取得せずに残っている場合でも、2年が経過すると自動的に消滅してしまいます。1年のうちに消化されなかった未使用分は翌年に限り、最大20日まで繰り越される仕組みです。

なお、保有できる有給休暇は最大40日間で、繰り越しがある場合には古い有給休暇から順に消化されます。有給休暇の消滅を防ぐには、取得状況を定期的に確認し、従業員に取得を促す仕組みづくりを行なうことが大切です。

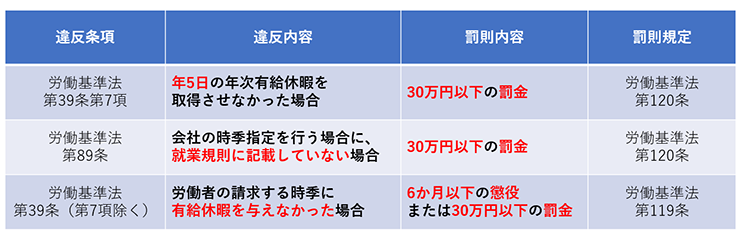

有給休暇に関する罰則

有給休暇に関する罰則は以下のとおりです。

なお、罰則による違反は、対象となる労働者一人につき1罪として取り扱われるため、もし、有給休暇5日取得義務に違反した労働者が10人いた場合には、300万円の罰金となります。

労働基準監督署の監督指導では、すぐに罰則を適用するというわけではなく、有給休暇が取得できるように、是正に向けて丁寧に指導していくこととなっていますが、法律違反にならないように取り組んでいく必要があります。

アルバイトの有給休暇取得における注意点

有給休暇の付与では、日数や賃金の計算のほかにも注意しなくてはならない点があります。

◇ 有給休暇が年10日以上の従業員には最低年5日の取得が必要

先述のとおり、2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、少なくとも年5日以上取得させることが、企業側に義務付けられました。

雇用形態は関係なく、アルバイトも対象です。

下表で赤枠内にある日数を付与した場合には、年間5日取得義務の対象となります。

もし取得させなかった場合、企業に罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。

◇ 年次有給休暇管理簿を作成・保管しなくてはならない

企業は、労働基準法に基づき年次有給休暇管理簿を作成する義務があります。管理簿は3年間の保管が必要です。

管理簿は、有給休暇の取得をきちんと管理、促進するためにも役立つので、有効に活用しましょう。

◇ 育休・産休・介護休業中の扱いに注意する

有給休暇の付与日数には勤続年数が影響しますが、この勤続年数には、育児休業や産前産後休業、介護休業、労災による休業期間などで休んでいる日数も含まれます。

企業としてはこれらの休業期間も正確に把握し、適切に出勤率を算出したうえで有給休暇を付与する必要があります。

また、これらの休業に年次有給休暇をあてることはできないため、注意が必要です。

◇ 原則として有給休暇の申請は拒否できない

労働者が有給休暇の取得を申請したとき、原則として、企業側はこれを受け入れる必要があります。

ただし、事業運営に著しい支障がある場合には、その限りではありません。

代替スタッフが確保できないなどやむを得ない理由がある場合は「時季変更権」を行使し、取得する時季を変更してもらうことができます。

あくまでも変更であって、取得の拒否はできない点に注意しましょう。

◇ アルバイトが正社員になった場合の有給休暇は引き継がれる

アルバイトから正社員になったとしても、勤続年数がリセットされることはありません。

有給休暇の付与日数を決める要素の一つが勤続年数ですが、雇用形態の変更には影響されず、労働契約が継続しているかどうかの実態で考えます。

仮にアルバイトとしての雇用期間が3年あり、その後正社員となった場合に初めて付与される有給休暇の日数は10日ではなく、14日ということになります。

◇ 退職時に使い切れなかった有給休暇は補償できる

先述のとおり、有給休暇の請求権には2年の時効があるため、使い切れなかった分は消滅します。

ただし、退職時に残っている消滅前の有給休暇については、企業側が金銭で買い取ることが認められています。

この場合、買い取り金は給与ではなく賞与扱いとなり、税金や社会保険の扱いが異なる点に注意が必要です。

また、事前に買い取りを約束することは、有給休暇制度の趣旨(労働者の休養)に反するため認められていない点にも留意しましょう。

【従業員向け】有給休暇の取り方と有給休暇が取れないと言われた場合の対応

有給休暇の取得は、アルバイトの従業員にとっても関心の高いテーマであり、相談を受けることもあるでしょう。

ここでは、従業員の立場から見た有給休暇の取り方に関する心配事や、実際によくあるトラブルについて解説します。

◇ アルバイトの有給休暇の取り方

有給休暇を取得する場合は、原則として上司の承認が必要ですが、企業側は正当な理由がない限り申請を拒否できません。

スムーズに取得するためには、繁忙期を避け、早めに相談することが望ましいでしょう。なお、申請時の理由は「私用」などで問題なく、具体的な説明義務はありません。

◇ アルバイト先から有給休暇は取れないと言われた場合

まずは、自分が有給休暇の取得条件を満たしているかを確認しましょう。もし契約形態が「雇用契約」ではなく「業務委託契約」であれば、企業に属している労働者としての立場ではないため、有給休暇の付与対象にはなりません。

また、病欠などですでに有給休暇を使い切っていないかもチェックが必要です。条件を満たしているにもかかわらず有給休暇の取得を拒否された場合は、人事部門に相談する、あるいは労働基準監督署などの公的機関に問い合わせるといった対応が必要です。

アルバイトの有給休暇管理は「KING OF TIME」が便利

アルバイトの有給休暇管理には、勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME」の活用が効果的です。「KING OF TIME」では、比例付与や取得実績を自動で計算できるため、管理の手間を大幅に削減できます。また、管理画面からは従業員ごとの有給休暇の取得状況や付与履歴を確認可能です。

さらに、勤務シフトと連携して有給休暇の申請・承認を一元管理できる機能も備えており、申請日が労働日かどうかも自動で判定されます。

加えて、「KING OF TIME」は、年5日取得義務などの労働基準法改正にも対応しているため、法令遵守の徹底に役立つツールとして、労務担当者の強い味方になります。

勤怠管理だけでなく、人事労務・給与計算・データ分析機能などの全機能を一人当たり月額300円で使用でき、30日間の無料体験で使用感を試してから導入を検討できるのも魅力です。

■ 無料体験のお申し込みはこちら >>>

■ KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら >>>

まとめ

アルバイトであっても、一定の条件を満たせば有給休暇が付与されます。付与日数は、週の労働日数や年間の所定労働日数に応じて決まるため、個々の労働条件を踏まえた対応が求められます。

企業としては、就業規則で有給休暇の取り扱いを明確にするとともに、従業員が安心して取得できる仕組みづくりが大切です。

勤怠管理システムなどのツールも活用して、法令を遵守しながらきちんと有給休暇を消化できる環境を整えましょう。

不明な点や対処に困ることが起きた場合は、専門家である社会保険労務士に相談するのも一案です。