多くの企業では勤怠管理の業務が複雑で、特に法改正への迅速な対応を負担に感じている担当者も少なくありません。しかし勤怠管理は法律によって義務付けられており、労働者の健康を守ると同時に、企業が法的リスクを回避するために欠かせない業務です。

近年は労働基準法や労働安全衛生法の改正により、従来よりも厳格な勤怠管理が求められるようになりました。

本記事では、勤怠管理が法律で義務化されている理由や関連する法律、そして近年のおもな改正点について詳しく解説します。

❖ 勤怠管理が法律上の義務である理由

❖ 勤怠管理(労働基準)に関連するおもな法律

❖ 基本的な勤怠管理に関する法律の罰則

❖ 近年の労働基準法・労働安全衛生法のおもな改正点

❖ 派遣社員やアルバイト・パートの勤怠管理と法律

❖ 法律を遵守した運用のために勤怠管理システムの活用がおすすめ

❖ 勤怠管理システムを導入するメリット

❖ 法律の改正に対応した勤怠管理システムならKING OF TIME

❖ まとめ

勤怠管理が法律上の義務である理由

勤怠管理に関連する法律について見ていく前に、なぜ勤怠管理が法律上の義務となっているか確認しましょう。

◇ 労働者の保護

適正な勤怠管理の目的の一つが、従業員の長時間労働や過重労働を防ぎ、一人ひとりの健康と安全を守ることです。労働時間を正確に記録することで、必要な休息や休日の取得が可能となり、メンタルの不調や過労による労災など深刻なリスクを低減できます。

さらに、労働時間と業務内容の可視化により、従業員にとって働きやすい職場環境を整備し、労働配分の見直しや改善につなげることもできます。

◇ 使用者(企業)の保護

企業が勤怠管理を徹底すれば、未払い残業や労働時間に関する訴訟など、法的リスクや労使間のトラブルを未然に防止できます。また、勤務実績や人件費を正確に把握することで、業務効率化やコストの最適化が図れます。

法律に基づいた勤怠管理はコンプライアンス遵守の基盤であり、企業の信用を維持し、長期的な成長を支える重要な要素です。

勤怠管理(労働基準)に関連するおもな法律

厚生労働省が示す、勤怠管理(労働基準)に関連するおもな法律は次のとおりです。

1.労働基準法(1947年施行):労働条件の最低基準を定める(労働時間・賃金・解雇・有休など)

2.最低賃金法(1959年施行):地域別・特定最低賃金の設定により、最低賃金額を保障

3.労働安全衛生法(1972年施行):労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成

4.労働者災害補償保険法(労災保険法)(1947年施行):業務上または通勤中の事故・病気等に対する保険給付

5.労働契約法(2008年施行)労働契約の締結・変更・解雇等に関する基本ルールを明確化

このなかで、特に勤怠管理にかかわってくるのが労働基準法と労働安全衛生法といえます。

参考: 労働基準に関する法制度|厚生労働省

基本的な勤怠管理に関する法律の罰則

勤怠管理の基本的なルールとなる法律と、その罰則は次のとおりです。以下の項目について適切に管理が行われていれば、勤怠管理の基本的なルールはおおむね守れているといえるでしょう。

| 勤怠管理のルール | 根拠となる法律 | 罰則 |

|---|---|---|

| 労働契約締結時に、労働時間・休憩・休日・賃金など労働条件を明示しなければならない | 労働基準法第15条 |

30万円以下の罰金 |

| 1日の法定労働時間は8時間以内、1週間は40時間以内と定められている | 労働基準法第32条 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 法定労働時間を超えて労働させる場合は、労使間で36協定を締結し、所轄労働基準監督署へ届出が必要である | 労働基準法第36条 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 労働時間の途中に、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない | 労働基準法第34条 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 1週に少なくとも1日の休日を与える義務がある | 労働基準法第35条 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 午後10時から午前5時までの深夜労働に対しては、通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金を支払わなければならない | 労働基準法第37条 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 事業者は労働者の労働時間を正確に把握しなければならない | 労働安全衛生法第66条の8の3 | 規定なし |

| 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの必要な帳簿を作成し、3年間保存しなければならない | 労働基準法第107条~第109条 | 30万円以下の罰金 |

| 入社6か月経過後に年次有給休暇10日間を付与し、その後法定の取得促進義務がある | 労働基準法第39条 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

近年の労働基準法・労働安全衛生法のおもな改正点

2019年には労働基準法を中心に大幅な法改正が行われ、以降も数回の改正でルールの新設や既存ルールの適用範囲拡大などが実施されています。ここでは、労働基準法・労働安全衛生法について2019年以降のおもな改正点を順に解説します。

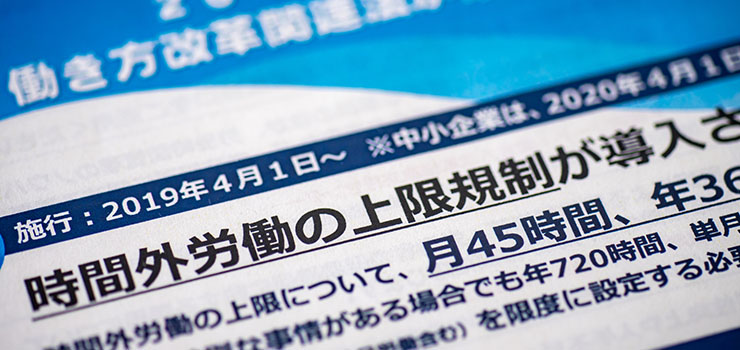

◇ 時間外労働の上限規制導入(2019年4月施行・中小企業は2020年4月)

36協定で定める時間外労働については、これまで厚⽣労働⼤臣の告示によって上限の基準が定められていたものの、特別条項を設けることで上限なく時間外労働できる状態でした。しかし2019年の労働基準法改正により、時間外労働の上限が明確に法律で定められました。

原則として、時間外労働は「月45時間・年360時間」を超えてはいけません。特別条項付きの36協定を締結している場合でも、年間上限は720時間とされ、月100時間未満、かつ2~6か月の平均は80時間以内という追加規制も設けられています。

違反した場合には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金や企業名の公表といったペナルティが課されます。なお、当初は適用が猶予されていた建設業、自動車運転業務、医師といった業種にも、順次適用範囲が拡大されました。

参考: 労働時間法制の見直しについて|厚生労働省

参考: 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

◇ 労働時間の客観的把握義務化(2019年4月施行)

使用者に対し、すべての労働者の労働時間を客観的に把握し、記録・保存することが義務付けられました。ICカード打刻、パソコンのログ管理などが記録方法として認められ、自己申告のみに依存する勤怠管理はふさわしくないとされています。なお、管理監督者や裁量労働制の対象者も対象です。

労働時間の適正管理については、2017年に厚生労働省がガイドラインを発表しており、そのなかで自己申告による勤怠管理には必要に応じた実態調査などが求められています。これは、システムを利用した適正な管理がすでに求められていた形です。

また、取得した記録は3年間の保存が義務付けられました。

参考: 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン|厚生労働省

◇ 年次有給休暇の取得義務化(2019年4月施行)

年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、企業側が年5日を時季指定して取得させることが義務化されました。企業は有給休暇の取得状況を把握し、適切に管理する責任を負うこととなります。具体的には、取得日を記録し、3年間保存する必要があります。

なお、この義務は雇用形態を問わず、正社員だけでなくパートタイムや契約社員なども対象です。違反した場合、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科される可能性があります。

◇ 中小企業も月60時間超残業への割増賃金率引上げ(2023年4月施行)

月60時間超の残業割増賃金率については、2023年3月31日までは、大企業が50%(2010年4月から適用)、中小企業は25%でした。これが2023年4月の改正により、中小企業も割増賃金率が50%に引き上げられました。

この改正の目的は、長時間労働の是正と労働者の健康保護です。さらに、代替休暇制度の導入により、一定の条件下で休暇付与も可能となり、健康を害するような働き方にならないよう改善が重ねられています。

◇ 時間外労働の上限規制を全業種に適用(2024年4月施行)

時間外労働の上限規制については、2019年に明確に規定されましたが、一部業種(建設業・運送業など)では適用が猶予されていました。それが、2024年4月から全業種に適用となったものです。

具体的には、建設業は災害復旧事業などを除き、原則として年720時間以内とされました。また、自動車運転業務については、年960時間を上限とする特例規定が設けられています。

参考: 建設業・ドライバー・医師の働き方改革総合サイト「はたらきかたススメ」|厚生労働省

◇ 2026年には「14日以上の連続勤務の禁止」が盛り込まれる見込み

厚生労働省の検討会において、2026年を目途に、労働基準法に「14日を超える連続勤務の禁止」が盛り込まれる方向で進んでいます。これは、過労死や過労自殺を防止し、労働者の健康を守ることが目的です。

実際に、労災保険における精神障害の認定基準で、休日のない連続勤務を2週間以上行ったことが心理的負荷となる一要因として示されており、「14日」の根拠となっています。企業は、導入時期に向けて人材確保や業務体制の強化など、準備を進める必要があります。

参考: 2025年1月21日 第193回労働政策審議会労働条件分科会 議事録|厚生労働省

◇ 【番外編】育児・介護休業法改正について

育児・介護休業法改正については、2021年の改正により、子の看護休暇や介護休暇が1時間単位で取得可能となりました。すべての労働者が取得できるようになったため短時間勤務との柔軟な併用が可能となり、働き方の多様化が進んでいます。

2024年5月改正(2025年4月・10月施行)では、育児における残業免除の対象が、従来の3歳未満から小学校就学前まで拡大されました。また、育休取得率の「見える化」が進み、従業員300人超の企業にも公表義務が適用されました。加えて、次世代育成支援の行動計画の策定が義務化され、企業の育児・介護支援の強化が求められています。

さらに、育児(3歳未満)・介護(要介護の家族)を理由としたテレワーク導入が努力義務となったほか、介護休暇の取得は勤続6か月未満でも可能となり、柔軟な働き方が推進されています。

参考: 育児・介護休業法施行規則等の改正について(令和3年1月1日施行)|厚生労働省

参考: 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行|厚生労働省

派遣社員やアルバイト・パートの勤怠管理と法律

雇用形態によって、勤怠管理の方法や法律上の注意点は異なります。この章では、派遣社員とアルバイト・パートそれぞれの勤怠管理に関する法律のポイントを解説します。

◇ 派遣社員の勤怠管理に関する法律のポイント

派遣社員の雇用契約や賃金の支払いは派遣元企業(派遣会社)が行いますが、実際の労働時間や時間外労働の管理は派遣先企業が担当します。派遣先企業には、労働時間・休憩・休日出勤の管理責任があり、労働基準法にしたがって派遣社員を適切に管理する義務があります。

時間外労働や休日労働については、派遣社員は派遣元企業の36協定の範囲内でのみ働くことが可能です。この範囲を超えて労働させると、派遣先企業が法令違反となります。派遣元企業と派遣先企業は、それぞれ有給休暇付与や災害補償、産前産後休業などの管理責任を分担し、連携して管理することが不可欠です。

◇ アルバイト・パートの勤怠管理に関する法律のポイント

アルバイトやパートタイム労働者も労働基準法の対象であり、労働条件が緩和されたり適用除外になったりすることはありません。適正な勤怠管理の実施が求められます。

正社員と同様に、1日8時間、週40時間を超える労働には割増賃金(残業手当)が必要で、法定休日に出勤した場合には休日手当も支払わなければなりません。また、有給休暇についても、入社から6か月以上かつ出勤率が8割以上であれば有給休暇を付与する義務があります。労働時間は1分単位で正確に計算する必要があり、賃金計算の切り捨ては法律違反となる可能性があるため注意が必要です。

法律を遵守した運用のために勤怠管理システムの活用がおすすめ

労働基準法の改正により、客観的な勤怠記録の作成が義務化され、正確な勤怠管理の必要性が高まっています。手書きやエクセル、タイムカードによる管理では、不正打刻や集計ミスが発生しやすく、法令違反のリスクが残ります。そのため、勤怠管理システムの導入がおすすめです。

勤怠管理システムを利用すれば、リアルタイムで労働時間を正確に記録・集計できるため、労働時間の上限超過を防ぐことが可能です。さらにクラウド型システムであれば、法改正に応じたシステム更新が自動で行われるため、常に最新の法律に準拠した適切な運用ができます。

勤怠管理システムを導入するメリット

勤怠管理システムを導入する大きなメリットは、正確な労働時間の記録により法令遵守が容易になり、労働基準監督署からの指導リスクを避けられる点です。打刻漏れや長時間労働、法令違反を自動で検知するアラート機能付きのシステムなら、管理者の負担をさらに軽減できます。勤怠データの自動集計は人為的ミスを減らし、作業効率も大幅に向上します。特にクラウド型は従業員数の増減や法改正に柔軟に対応でき、運用負担も軽くなるでしょう。

さらに、ICカードや生体認証など多様な打刻方法を選択・併用でき、テレワークなど多様な働き方にも対応しているため利便性が高いことも魅力です。給与計算ソフトと連携すれば、手入力の手間やミス、給与計算の誤りや未払いリスクを軽減できるなど、効率性が一層向上します。

法律の改正に対応した勤怠管理システムならKING OF TIME

法律改正に対応した勤怠管理システムをお探しであれば、初期費用なし、月額300円/人で利用できるクラウド型の「KING OF TIME」がおすすめです。働き方改革関連法や36協定など、最新の法改正に対応した機能が充実しています。

例えば、時間外労働の上限規制や有給休暇の取得状況をシステム上で管理でき、基準を超える場合はアラートで通知されます。年3回のシステムバージョンアップにより、法改正や利用者の要望が反映され、法改正施行前に機能が実装されるため安心です。さらに、給与計算機能も搭載されており、勤怠管理から給与計算まで一元管理できる点も大きなメリットです。専門スタッフによる導入・運用サポート体制も整っており、無料体験も提供していますので、ぜひ一度お試しください。

■ 無料体験のお申し込みはこちら >>>

■ KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら >>>

まとめ

勤怠管理は、労働者の健康保持と企業の法的リスク回避のために、法律で義務付けられている重要な業務です。労働基準法や労働安全衛生法をはじめ、複数の法律が勤怠管理の基準を定めているため、正確な理解が欠かせません。

近年の法改正では、時間外労働の上限規制や客観的把握の義務化、有給休暇取得の義務化などが強化されています。これら法律を遵守するには、勤怠管理システムの活用が効果的です。適切に導入することで、業務効率化と法令遵守の両立が可能となります。