法定休日とは、労働基準法により、企業が従業員に対して必ず付与しなければならない休日のことです。休日出勤が発生した際に正しく賃金を計算し支払うためにも、法定休日の定義や運用ルール、ほかの休日との違いを正確に理解する必要があります。

本記事では、法定休日の基本的な考え方から、休日労働における注意点、割増賃金の計算方法を詳しく解説します。

❖ 法定休日とは

❖ 法定休日の決め方・判断の仕方

❖ 法定休日に労働が発生する場合の注意点

❖ 法定休日とその他の休日との違い

❖ 法定休日を取得させていない場合の罰則

❖ 複雑な休日管理には勤怠管理システムが役立つ

❖ 効率的な勤怠管理にはKING OF TIME!

❖ まとめ

法定休日とは

まずは、法定休日の定義や特例などについて見ていきましょう。

◇ 法定休日の定義と概要

労働基準法では、使用者(企業)が従業員に対して週に1回以上の休日を与えることを定めており、これを週休制の原則と呼びます。または、4週間で4日以上の休日を与える形式も可としており、これは変形休日制と呼ばれます。

原則として、法定休日は午前0時から午後12時までの1暦日を単位として与えなくてはなりません。企業が任意で設定する通常の休日とは異なり、法的な義務が課されている点が特徴です。

法的な義務が課されていない法定外休日の違いなど、休日と休暇に関するよくある間違いについては、「休日の考え方、間違っていませんか? 〜よくある休日や休暇の取扱いに関する間違い」の記事でも詳しく解説していますので、ご参考ください。

◇ 法定休日の例外もある

変形休日制のほかにも、一部の業種や勤務形態においては、法定休日に関する特例が認められています。例えば、宿泊業や運輸業、製造業の深夜勤務者など、日をまたいで勤務が行われる現場では、以下のような例外的な取り扱いが可能です。

① 8時間3交替勤務における特例

就業規則に基づき番方編成※がされて交替勤務を実施しており、シフト表での明示は実施しない形式の場合には、24時間連続した休息があれば法定休日と認められます。

※24時間を3つ以上のシフト時間に分ける、交代制の勤務体制

② 旅館業における特例

フロントや調理係など一部職種について、2日間にまたがる休み、かつ正午から翌正午までを含む30時間(当面は27時間)の連続した休息時間を取得していれば、法定休日として認められます。

③ 自動車運転業務の特例

タクシーやバス、トラックなどの運転業務では、原則9時間の休息時間に加え、24時間以上の連続休息(合計で33時間以上の休息)が取れていれば、法定休日として扱われます。

このように、暦日単位の原則を維持しながらも、業種や勤務スタイルに応じて柔軟な対応が求められます。

法定休日の決め方・判断の仕方

法定休日の例外からもわかるとおり、業種によって休日の取り方は異なります。では、法定休日は基本的にいつを指すのでしょうか。法定休日の決め方、決まっていない場合の判断方法を解説します。

◇ 労働基準法では指定されていない

労働基準法では法定休日の曜日は指定されていません。そのため、企業側が自由に定めることができ、週によって異なる曜日を休日に設定することも可能です。シフト制などにおいては、従業員によって休日が異なる場合もあるでしょう。また、祝日が必ずしも法定休日に該当するわけではなく、企業の判断に委ねられます。

◇ 就業規則に明記するのが望ましい

実務上、企業は法定休日を定め、就業規則に明記しておくことが一般的です。就業規則での明記も法的な義務はありませんが、過去の行政通達において推奨されています。

就業規則に明記されていない場合、休日の判断が曖昧になり、割増賃金の支払いや後述する36協定に関するトラブルの原因となることがあります。

仮に法定休日を定めない場合でも、週の起算日を決めておくことで、法定休日の判断がしやすくなるでしょう。

◇ 就業規則などで定めがない場合の考え方

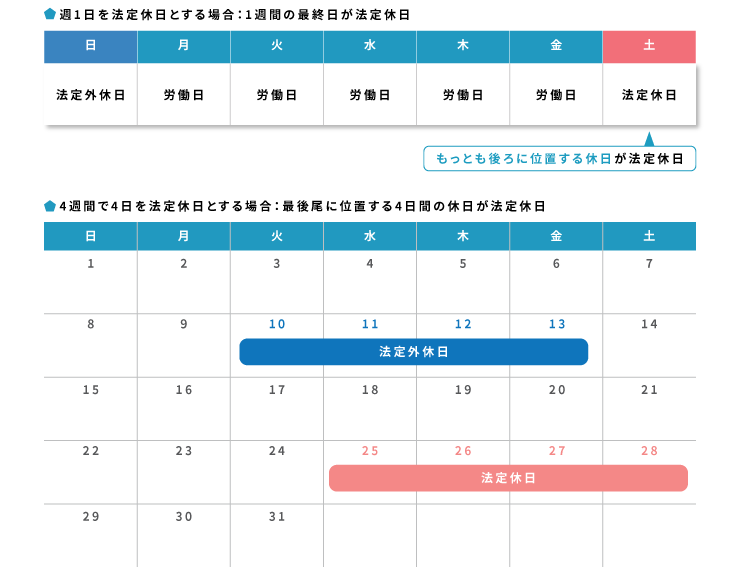

就業規則などで法定休日を設定しない場合には、原則、暦週(日曜日から土曜日)において最後に来る休日が法定休日とみなされます。例えば、週の起算日が日曜日で、土日が休みである場合は、土曜日が法定休日となり、日曜日は法定外休日として扱われます。

4週間単位で考える変形休日制の場合も同様です。例えば2週ごとに4日間、4週間で8日間の休日を取得した場合、はじめの4日間の休日が法定外休日、あとの4日間の休日が法定休日となります。

法定休日に労働が発生する場合の注意点

法律で取得が定められている法定休日に労働させる場合は、事前の労使協定締結と割増賃金の支払いが必要です。

◇ 36協定の締結が必要

労働基準法では、1日および1週間当たりの労働時間、ならびに休日に関する最低基準が定められています。これを超える時間外労働や休日労働を行わせる場合には、事前に労働基準監督署への届出が必要です。この届出が36協定(さぶろくきょうてい)という労使間の協定です。

すなわち、法定休日に労働させる場合はこの36協定の締結と労働基準監督署への届出が必須になります。36協定には、対象者、理由、日数、時間など、詳細な内容を明記しなくてはなりません。

◇ 割増賃金の支払いが必要

法定休日に労働を行わせる場合には、労働基準法に従い、割増賃金を支払う義務があります。この割増賃金は、法定休日の労働に限らず、法定労働時間を超えた時間外労働や、午後10時から午前5時までの深夜帯の労働についても適用されます。一般的に休日手当や残業手当、深夜手当などと呼ばれるものです。

法定休日の労働では、賃金の135%以上の割増賃金支払いが必要とされています。また、その労働が深夜帯や時間外労働と重なった場合には、最大で160%の割増率となるケースもあります。

なお、法定外休日に勤務した場合については、法定労働時間を超えない範囲であれば、基本的に割増賃金の支払い義務は生じません。

◇ 割増賃金の計算例

では具体的にいくつかの例を用いて割増賃金を計算してみましょう。なお、賃金は1時間当たり1,000円と仮定します。

【例1】法定休日に8時間労働した場合

→1,000円×1.35×8時間=10,800円

【例2】法定休日に10時間労働し、うち2時間が深夜勤務に該当した場合

→1.35倍×8時間+1.6倍×2時間=14,000円

【例3】法定外休日に6時間労働し、結果週40時間より超過した場合

→超過時間のみ1.25倍の割増

例えば、1日7時間勤務×5日=35時間勤務していた人が、法定外休日に6時間勤務した場合、35時間+6時間=41時間で、1時間オーバーする。

この1時間のみ1.25倍で計算される。

◇ 雇用形態に関係なく法定休日は必要

労働基準法における法定休日取得の定めは、雇用形態にかかわりません。正社員に限らず、パートやアルバイト、派遣社員にも適用されます。法定休日に労働した場合の割増賃金の取り扱いも同様で、すべての労働者に対して適用されます。

法定休日を特定していないとどうなるかなど、さらに詳しく知りたい方は「【法定休日の誤解】法定休日を特定しておく必要はある?」の記事もご覧ください。

◇ 年間の法定休日日数と実際に必要な休日日数は異なる

法定休日は、週に1日以上の付与が義務付けられているため、年間(約52週)で換算すると52日が必要です。

一方、労働基準法では「1日8時間、週40時間」を上限とする労働時間の制限も設けられています。この基準に従い計算すると、年間の最大労働時間は40時間×52週で2,080時間です。これを1日8時間で割ると、労働日数の上限が260日、365日から差し引いた残り日数が105日となります。

つまり、法定休日の規定と労働時間上限の規定の両方を考慮すると、年間の最低休日日数は105日となるのです。

法定休日とその他の休日との違い

法定休日のほかにもさまざまな休日の取得制度があり、取得の条件や賃金の計算方法が異なります。法定休日とそのほかの休日との違いを整理しておきましょう。

◇ 法定外休日との違い

法定休日が、労働基準法で義務付けられた最低限の休日であるのに対し、法定外休日(所定休日)は、企業が任意に設定する休日です。

先述のとおり、法定休日での労働には35%以上の割増賃金が必要ですが、法定外休日に労働しても原則、割増賃金は発生しません。ただし、割増賃金の計算例でも紹介したとおり、法定外休日に労働した結果、週の法定労働時間を超える可能性があります。その場合、超えた分にのみ25%以上の割増賃金が適用されます。

◇ 振替休日との違い

振替休日とは、本来の休日と労働日を事前に入れ替えることで取得する休日です。例えば、土曜日(法定休日)と水曜日(労働日)を事前に入れ替えるようなケースでは、水曜日が法定休日とみなされます。この場合、土曜日の出勤は通常勤務として扱われるため、割増賃金の支払い対象にはなりません。

なお、振替休日の運用にあたっては、乱用を防ぐ目的から、就業規則への明記や振替日の事前指定、法定休日の確保といった条件を満たす必要があります。

◇ 代休との違い

代休は、休日出勤を行った従業員に対し、後日休みを与える制度です。振替休日と混同されやすいですが、休日出勤分を補填する休みを事前に明確に設けているか、それともあとから設けるかがポイントです。

振替休日では事前に休日と勤務日を入れ替えるため割増賃金の対象になりませんが、代休では休日労働の事実が先にあるため、たとえ後日に休みを取得したとしても割増賃金の支払い対象となります。

「振替休日」と「代休」の違いと正しい運用方法について詳しくは「間違えて運用していませんか? 振替休日・代休の運用」の記事で解説していますのでご参考ください。

◇ 有給休暇との違い

従業員が6か月以上継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、年10日以上の有給休暇を取得する権利が生じます。有給休暇を使って休んだ日は、通常の労働日扱いとなり給与が支払われます。

労働日数によっては比例付与となるため注意が必要です。所定労働日数が週4日以下、年間労働日数が48日以上~216日以下の場合は、比例付与が適用されます。例えば、週3日勤務の人は、6か月で年5日の付与など、日数によって異なります。

また、有給休暇には時季指定権が認められており、原則として従業員が取得時期を選べます。業務運営上に著しい支障がある場合を除き、使用者はその希望を尊重しなければなりません。

◇ 祝日との違い

祝日は「国民の祝日に関する法律(祝日法)」に基づくものであり、労働基準法上に基づく法定休日や法定外休日とは別の概念です。そのため企業によっては、祝日を休日とせず出勤日に設定しているケースもあります。

なお、祝日が法定休日または法定外休日と重なり、労働した場合はそれぞれの休日に関する割増率や残業時間の計算ルールが適用されます。

法定休日を取得させていない場合の罰則

法定休日の取得は、労働基準法で定められた最低限の義務であり、休日を与えずこれを下回る場合は違法です。その場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、法定休日付与の不備が判明した場合には、労働基準監督署から行政指導や是正勧告を受けることがあります。さらに、休日の不足が原因で従業員の健康障害が発生した場合には、企業の社会的責任が問われるリスクも否定できません。

なお、罰則の対象となるのは企業側、すなわち従業員を管理している使用者であり、労働者本人は処罰の対象になりません。

複雑な休日管理には勤怠管理システムが役立つ

一口に休日といっても、法定休日や法定外休日などさまざまです。変形労働時間制や交替制勤務などを採用している職場では、法定休日の把握・管理はさらに複雑になるでしょう。休日労働が深夜や時間外労働と重なった場合には、異なる割増率を適用して正確に計算する必要があるため、手作業ではミスが生じるリスクが高くなります。

こうした管理には、勤怠管理システムの導入が有効です。システムを活用することで、法定休日と法定外休日の自動区分、割増賃金の自動計算が可能となり、正確性と効率が飛躍的に向上します。

勤怠管理の適正化は、労務トラブルの防止や法令遵守、さらには業務の効率化にもつながります。

効率的な勤怠管理にはKING OF TIME!

勤怠管理システムの「KING OF TIME」では、法定休日と法定外休日の区別をはじめ、振替休日や代休の申請・承認フローを標準機能として備えています。企業独自の休暇設定にも柔軟に対応でき、種類や数に制限はありません。

また、休日出勤などに起因して時間外労働が一定の時間を超えた際には、自動でアラート表示や通知を送る機能も搭載しており、長時間労働の抑止にも役立ちます。

さらに、勤怠情報と給与システムの連携により、割増賃金の計算ミスを防止します。初期費用0円と導入しやすく、従業員1人当たり月額300円ですべての機能が使えるため継続利用もしやすいサービスです。30日間の無料体験でお試し利用できますのでぜひご検討ください。

■ 無料トライアルのお申し込みはこちら >>>

■ KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら >>>

まとめ

法定休日は、労働基準法により、使用者が従業員に必ず与えなければならない休日です。企業としては振替休日や代休、有給休暇、祝日との違いを正確に理解し、割増賃金の計算ルールを明確にしておく必要があります。

休日の種類によって割増賃金の割増率が異なりますが、賃金の計算ミスは従業員との信頼関係に影響をおよぼし、トラブルの原因になるおそれがあります。企業を支える従業員との信頼関係を築くためにも、勤怠管理システムを導入して正確な管理を行い、適切な労働環境を実現することが大切です。