そのような課題を解決する方法として、タイムカードを電子化する企業が増えています。

タイムカードを電子化する際は、事前に電子化におけるメリットやデメリットを把握し、自社に合う勤怠管理の方法を選択することが大切です。

この記事では、以下について解説します。

❖ タイムカードの電子化の基礎知識

❖ タイムカードを電子化する必要性

❖ タイムカードを電子化するメリット

❖ タイムカードを電子化するデメリット

❖ タイムカードの電子化の種類

❖ タイムカードの電子化にかかる費用

❖ タイムカードを電子化するのにおすすめのサービス

紙のタイムカードの運用に課題を感じている方や、より効率的に勤怠管理をしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

タイムカードの電子化とは?

<タイムカードの電子化の例>

• 勤怠管理システムを導入する

• ICカードや生体認証による打刻ができる機器を導入する

• 打刻用のアプリケーションを導入する

• パソコンのログを取得し、打刻の代わりにする

• 表計算ソフトに勤怠を入力できるようにする(スプレッドシート、Excelなど)

紙のタイムカードのメリットは、初期費用やランニングコストを抑えられるという点です。しかし、テレワークや直行直帰など多様な働き方に対応するのが難しく、また不正打刻のリスクが生じやすいというデメリットもあります。

これらのデメリットを解消する方法の一つに、紙のタイムカードによる物理的な管理方法から、電子的に管理するシステムに移行するというものが挙げられます。勤怠管理に特化したシステムであれば、勤怠の自動集計機能や、法改正への対応をサポートする機能を備えているものもあり、管理者の負担も大幅に軽減できるでしょう。

タイムカードを電子化する必要性

紙のタイムカードの電子化が必要とされるおもな理由には、以下の2点が挙げられます。

1.従業員の勤怠管理の正確性をあげるため

2.多様化する労働環境に適応するため

◇従業員の勤怠管理の正確性をあげるため

2019年4月に「働き方改革関連法」が施行されました。働き方改革関連法には、勤怠管理にかかわる多数の項目があります。

<勤怠管理に影響する働き方改革関連法>

• 有給休暇5日取得義務化

• 時間外労働の上限規制

• 「月60時間超割増賃金率引上げ」の中小企業猶予措置廃止

• フレックスタイム制の拡充

• 高度プロフェッショナル制度

• 勤務間インターバル制度

これらの法令を遵守するには、従業員の勤怠を厳密に管理する必要があります。紙のタイムカードのようなアナログ手法では対応に限界があり、タイムカードの電子化の必要性が高まっているのです。

◇多様化する労働環境に適応するため

働き方の多様化が進んだことも、タイムカードの電子化が求められる理由の一つです。

紙のタイムカードで打刻する場合は、専用の打刻機(タイムレコーダー)のある場所に行く必要があるため、テレワークや直行直帰などの働き方には向いていません。また、フレックスタイム制や変形労働制などは集計ルールが複雑なため、紙のタイムカードでの管理は難しいでしょう。

これらの働き方に対応するため、タイムカードの電子化を検討する企業が増えているのです。

タイムカードの電子化のメリット4選

タイムカードを電子化することで、勤怠管理の正確性が向上するだけでなく、管理者の負担を軽減する効果も期待できます。タイムカードを電子化する4つのメリットについて見ていきましょう。

1.勤怠管理集計を自動化できる

2.紙のタイムカードを保管する必要がない

3.コンプライアンス強化につながる

4.多様な働き方に対応できる

◇勤怠管理を自動化できる

タイムカードを電子化することで、従業員の勤怠を集計する手間を省けます。

紙のタイムカードの場合は、Excelなどを用いて手作業で勤務時間を集計します。そのため、入力ミスが生じやすく、また管理者の負担も少なくありません。

タイムカードを電子化し、勤怠管理を自動化すれば、これらのデメリットを解消でき、業務効率の向上も期待できるでしょう。

◇紙のタイムカードを保存する必要がない

紙のタイムカードは、労働管理に関する重要書類にあたります。そのため、タイムカードは当分の間3年の保管義務があり、物理的な保管スペースを用意しなくてはなりません。

タイムカードを電子化すれば、保管スペースの維持にかかるコストや、紙のタイムカードを廃棄する手間を削減できるのです。

◇コンプライアンス強化につながる

紙のタイムカードの場合は、タイムカードが置いてある場所に行かなければ勤怠を確認できません。また、タイムカードの情報をExcelに転記・集計しないと労働時間を把握できないというデメリットもあります。

それに対し、電子的なタイムカードであれば、従業員の勤怠がリアルタイムでシステムに反映されるため、労働時間の管理がしやすくなります。勤怠状況に応じて、有給休暇の取得を催促したり、長時間労働を注意したりすることも可能です。

タイムカードの電子化は、コンプライアンスを強化し、働きやすい職場環境を構築するうえでも有効な手段といえます。

◇多様な働き方に対応できる

紙のタイムカードで打刻するには、出社が原則であり、リモートワークや直行直帰などの働き方に対応できません。

一方、勤怠管理システムや勤怠管理アプリケーションなどであれば、パソコンやスマートフォンがあれば打刻が可能です。多様な働き方に対応するには、タイムカードの電子化は必須といえるでしょう。

タイムカードの電子化のデメリット4選

タイムカードの電子化には多くのメリットが存在しますが、事前に知っておくべき注意点もあります。

1.導入に時間と手間がかかる

2.セキュリティの強化が必要となる

3.従業員がシステムに慣れるまで時間がかかる

4.企業とのミスマッチが生じる可能性がある

◇導入に時間と手間がかかる

タイムカードを紙から電子に移行する際は、労務担当者の負担が大きくなる可能性があります。

新しい勤怠管理システムを扱えるよう勉強する必要があり、また従業員用のマニュアルの整備なども必要になるでしょう。新しい打刻方法に慣れるまでは、従業員からの問い合わせ対応も発生するかもしれません。

また、有料の勤怠管理システムを導入する場合は、初期費用やランニングコストがかかります。タイムカードを電子化する際には、将来的に発生するコストについても、よく検討することが大切です。

◇セキュリティの強化が必要となる

電子的なタイムカードの情報は、不正アクセスやデータ漏えいなどのリスクにさらされることになるため、ネットワーク上のセキュリティ対策が欠かせません。

例えば、データの安全性を確保するため、データの暗号化、エラーログの監視、定期的なシステムメンテナンスなどの対策が必要となります。

個人情報保護の取り組みや、セキュリティポリシーの策定・遵守が必要となるため、会社全体で情報管理の意識を高めることが求められるのです。

◇従業員がシステムに慣れるまで時間がかかる

新しいシステムについて周知してから、従業員が新しい打刻方法に慣れるまで、時間がかかる可能性もあります。

新システムを導入した直後は、システムの不具合や、従業員の入力ミスが集中することも考えられるでしょう。複雑なシステムを導入した場合は、従業員によって操作に慣れるまでの時間に大きな差が生じるケースもあります。

◇企業とのミスマッチが生じる可能性がある

タイムカードを電子化する場合は、自社の実態に合うシステムを導入することが重要です。もし実態に合わないシステムを導入してしまうと、紙のタイムカードよりも作業を複雑化してしまう恐れがあります。

まず、自社における労働時間の考え方、従業員の雇用形態などを整理し、勤怠管理システムにどのような機能を求めるのかを明確にします。従業員にとって使いやすいか、費用は適切かなども考慮しつつ、複数の勤怠管理システムを比較検討し、自社に合うものを選ぶようにしましょう。

タイムカードの電子化の種類は?

タイムカードを電子化する際は、自社に合う種類の勤怠管理システムを選ぶことが重要です。電子的なタイムカードの種類について、理解を深めていきましょう。

• オンプレミス型とクラウド型

• タイムカードの種類

◇オンプレミス型とクラウド型

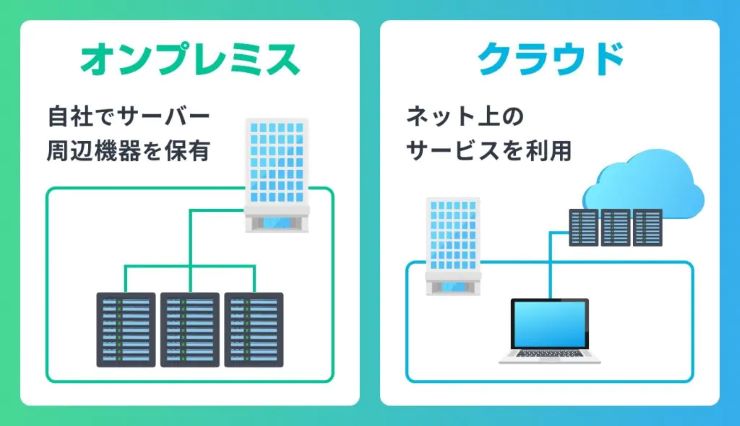

電子的な勤怠管理システムは、「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類に分けられます。

● クラウド型:インターネットを介してシステムやソフトウェアを利用する(自社サーバーは不要)

オンプレミス型は、自社サーバー内でシステムを構築・運用する手法です。自社に合わせてより柔軟なカスタマイズができ、強固なセキュリティ対策が可能ですが、初期費用が高額になる傾向があります。

クラウド型は、オンライン上で提供されるシステムやソフトウェアを利用する手法です。サーバーの購入が不要で初期費用を抑えられますが、オンプレミス型に比べるとカスタマイズ性が低く、セキュリティ対策に課題が残りやすいという特徴があります。

タイムカードを電子化する場合は「クラウド型」を採用するのが一般的です。クラウド型は、ITに関する専門知識がなくても扱うことが可能で、初期費用を抑えられるというメリットがあります。セキュリティ対策やユーザーサポートなどが充実しているサービスを選べば、導入前・導入後も安心して利用できるでしょう。

◇電子的なタイムカードの種類

電子的なタイムカードには、以下のような種類があります。

<電子的なタイムカードの例>

• ICカード打刻(社員証、交通系のICカードなど)

• GPS打刻(位置情報の記録)

• 生体認証(顔認証、指紋認証など)

• パソコンのログオン・ログオフでの打刻

タイムカードの種類を選ぶ際は、自社の実態に合うものを選ぶことが重要です。また、給与計算、労務管理などと連携できる勤怠管理システムであれば、勤怠に紐付くさまざまな業務の効率アップも期待できます。

タイムカードの電子化にかかる費用は?

タイムカードを電子化し、勤怠管理システムに移行する場合の初期費用・月額費用は、システムによって異なります。

例えば、クラウド型の勤怠管理システムを導入した場合の、初期費用・月額費用の目安は以下のようになります。

| 初期費用 | 0~15万円程度 |

|---|---|

| 月額費用 | 200~400円程度(1人あたり) |

クラウド型はオンプレミス型に比べて初期費用・導入の手間を抑えられるため、どのシステムを導入するか悩んでいる場合でも、試しやすいというメリットがあります。

また、勤怠管理システムを選ぶ場合は、以下についても事前に検討しておくとよいでしょう。

• どのような機能が必要なのか

• どのくらいの予算を確保できるのか

• 従業員の人数、雇用形態

• 従業員の働き方(フレックスタイム制、テレワーク、直行直帰、原則出社など)

機能について考える際は、「必要な機能」「必須ではない機能」など機能ごとに優先順位をつけておくと、システムを選びやすくなります。

勤怠管理システムは、多機能・高性能であるほど高額になるため、まずはシンプルで安価なものから試していくのもおすすめです。

タイムカードの電子化や勤怠管理なら、KING OF TIMEがおすすめ!

タイムカードを電子化して、勤怠管理を効率化するなら「KING OF TIME」がおすすめです。【KING OF TIMEの特徴】

• 利用者数390万人以上の実績(導入企業数62,000社)

• 初期費用0円!

• シンプルで使いやすい画面構成

• 最新のセキュリティシステムを完備

• 専門スタッフによるサポート

また、「KING OF TIME」は多様な打刻手段に対応しており、複数の打刻方法を組み合わせることが可能です。

【KING OF TIMEのタイムレコーダー】

• パソコンでの打刻

• スマートフォンでの打刻GPS打刻(位置情報)

• ICカード打刻

• 生体認証での打刻(指紋認証、顔認証)

• 入退室記録での打刻

• アルコールチェックの時刻での打刻

• キャッシュレス決済端末を用いた打刻

• ビジネスチャットでの打刻

サポート体制が充実しているのも「KING OF TIME」の特徴です。専門スタッフによるチャット、メール、電話でのサポートに加え、オンラインヘルプや動画などのコンテンツもご用意。無料トライアルからサポートを受けられるため、よりスムーズにシステムを導入できます。

■無料トライアルのお申し込みはこちら

■KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら

まとめ

タイムカードの電子化は、従業員の勤怠を正確に把握し、多様化する労働環境に適応するうえで欠かせません。

勤怠管理が自動化できれば、労務管理者の負担軽減・業務効率化や、コンプライアンスの強化なども期待できます。しかし、導入時に手間や時間がかかることや、セキュリティ対策が必要となることなど、新たな課題に直面することも考えられるでしょう。

勤怠管理システム「KING OF TIME」は、専門知識がない方でも扱いやすく、初期費用0円で導入することが可能です。専門スタッフによるサポートも受けられるため、導入後も安心してご利用いただけます。タイムカードの電子化を検討している企業の方は、ぜひ無料トライアルをお試しください。