働き方の多様化が進むなかで、労働時間を柔軟に決められる「フレックスタイム制」が注目されています。制度の活用により、例えば子育て中の従業員が子どもの送迎時間に合わせて勤務時間を調整できるなど、個人のライフスタイルや状況に合わせた働き方が実現できます。

しかし、国内における導入率はまだ低く、適切に運用するためには制度の正しい理解が欠かせません。本記事では、フレックスタイム制の基本的な仕組みをはじめ、導入のメリットやデメリット、残業や遅刻への対応方法などを詳しく解説します。

❖ フレックスタイム制とは

❖ フレックスタイム制における覚えておくべき用語

❖ フレックスタイム制の導入実態

❖ フレックスタイム制のメリット・デメリット

❖ フレックスタイム制の導入ルールと注意点

❖ フレックスタイム制での残業や有休、遅刻の取り扱い

❖ フレックスタイム制での勤怠管理はKING OF TIMEでわかりやすく

❖ まとめ

フレックスタイム制とは

まずはフレックスタイム制の基本的な内容と、導入の目的を解説します。

◇ フレックスタイム制の概要

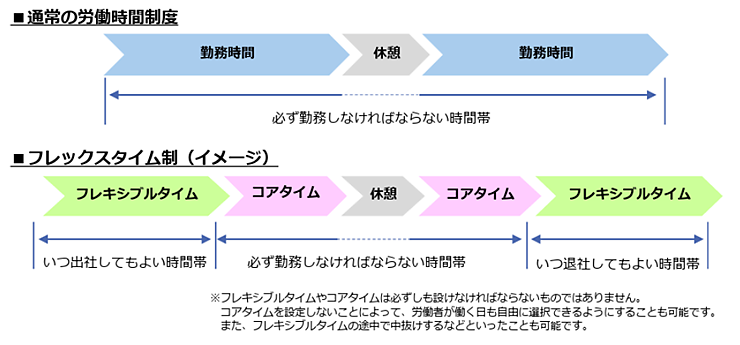

フレックスタイム制とは、一定期間の総労働時間をあらかじめ設定し、その範囲内で日々の始業時刻や終業時刻を従業員自身が調整できる制度です。

この「一定期間」は清算期間と呼ばれ、多くの場合1か月や3か月といった単位で設定されます。

例えば、1か月の総労働時間を140時間と設定した場合、ある日は8時から8時間働き、別の日は10時から6時間だけ働くといったように、総労働時間を基準にして日ごとの勤務時間を自由に調整できる仕組みです。

参考: フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き[PDF]|厚生労働省

参考: フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き[PDF]|厚生労働省

また、フレックスタイム制には「コアタイム」と「フレキシブルタイム」という時間帯の概念があります。のちほど詳しく解説しますが、これらの時間設定は使用者によって任意で設定可能です。

◇ フレックスタイム制の導入目的

この制度の導入には、おもにワークライフバランスの実現や業務効率化の推進という目的があります。育児や介護、あるいは自己研鑽など、仕事以外の時間を確保しやすくなることで、従業員の生活満足度が高まり、企業への定着率向上にもつながります。

また、業務が集中する期間に合わせて勤務時間を調整することにより、効率性や生産性を高めることも可能です。このように、フレックスタイム制は従業員・企業どちらにとっても大きなメリットがあるといえるでしょう。

フレックスタイム制における覚えておくべき用語

フレックスタイム制の基本的な仕組みを理解するためには、次の4つの用語を押さえておく必要があります。

• 清算期間

• コアタイム

• フレキシブルタイム

• スーパーフレックスタイム

それぞれの定義を詳しく解説します。

◇ 清算期間とは

清算期間とは、フレックスタイム制における労働時間の集計期間のことで、最長で3か月まで設定できます。「清算期間は1か月、起算日は毎月1日」というように、はじめに清算期間を決めてから運用を開始します。

この清算期間が1か月を超える場合、清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えてはなりません。加えて、月ごとの労働時間は週平均50時間を超えないように配慮する必要があります。例えば、月の日数が31日の場合、法定労働時間は177.1時間以内とされ、その枠内で労働時間を調整することになります。

◇ コアタイムとは

コアタイムとは、従業員が必ず働く時間帯を指し、使用者が任意で設定できます。設定しない運用も可能ですが、設定する場合は労使協定に明記しなくてはなりません。

ただし、コアタイムが長すぎると、制度上「フレックスタイム制」として認められない場合もあるため注意が必要です。

また、コアタイム以外の時間帯については、原則として勤務を強制することはできません。例えば、コアタイムを10時から16時に設定している場合、9時の会議出席を強要することは原則できないことになります。

◇ フレキシブルタイムとは

フレキシブルタイムとは、出退勤の時間を従業員自身で自由に調整できる時間帯です。多くの場合、コアタイムの前後に設定されており、実際の働き方に柔軟性を持たせられます。

ただし、割増賃金が発生する深夜勤務が常態化するなどの事態を防ぐため、フレキシブルタイムの時間帯を明確に定めておくことが望ましいでしょう。

また、フレキシブルタイムが適切に設けられていない場合、実際は労働時間を従業員自身で調整できない「なんちゃってフレックス」になってしまうおそれもあります。

◇ スーパーフレックスタイムとは

スーパーフレックスタイムとは、コアタイムを設けず、全時間帯をフレキシブルタイムとして運用する制度です。従業員が勤務開始・終了時間を完全に自由に決められるため、よりライフスタイルに合わせた働き方が可能です。

その反面、企業側にとっては労働時間の管理が一層複雑になるほか、従業員には高い自己管理能力が求められます。

フレックスタイム制の導入実態

フレックスタイム制がどの程度浸透しているか、またどの業種で導入が進んでいるかを見ていきましょう。

◇ フレックスタイム制の導入率の現状と傾向

フレックスタイム制は1987年の労働基準法改正を受け、翌1988年4月から正式に導入された歴史ある制度です。

しかし、厚生労働省が公表した「令和5年就労条件総合調査概況」によると、変形労働時間制を導入している企業(59.3%)のうち、フレックスタイム制を採用している企業はわずか6.8%にとどまっています。前年の令和4年は8.2%と、やはり導入率は低いといわざるを得ません。

なお、企業規模が大きくなるほど導入率は高く、大企業(従業員1,000人以上)ではおよそ3割が導入しています。

参考: 令和5年就労条件総合調査概況[PDF]|厚生労働省

◇ フレックスタイム制が導入されやすい業種

フレックスタイム制は、情報通信業や専門職、金融業など、自律的な業務が多く時間の裁量が取りやすい業種において導入が進んでいます。

一方で、医療・福祉関係や教育現場、または顧客対応が必要な営業職やサービス業といった、時間に制約のある業務形態では、導入が難しい傾向にあります。

フレックスタイム制のメリット・デメリット

フレックスタイム制の導入によって考えられる、企業側・従業員側双方のメリット・デメリットを解説します。

◇ 企業側のメリット・デメリット

フレックスタイム制の導入により得られる大きなメリットの一つが、通勤ラッシュの回避です。混雑に巻き込まれないのは従業員のメリットですが、企業にとってもメリットといえます。ゆとりを持って通勤できることは従業員のストレス軽減や集中力向上につながり、結果として生産性の向上が期待できるでしょう。

業務の繁忙期と閑散期に応じて労働時間の配分を柔軟に調整できる点も、無駄な残業を抑えるうえで効果的です。

また、介護や育児など家庭の事情との両立が必要な従業員に働きやすい環境を提供できるため、離職防止や人材確保といった人事面でも企業にとって大きなプラスになります。

一方でデメリットとなるのが、勤怠管理の負担です。従業員ごとに勤務時間が異なるため労働時間の管理が煩雑になりやすく、正確な運用には一定の工夫が必要です。また、従業員の勤務時間にバラつきがあることで、会議や業務上の相談、クライアントのアポ取りがしにくくなるなど、コミュニケーションの面で支障をきたすこともあります。

◇ 従業員側のメリット

従業員にとっても、フレックスタイム制には多くの利点があります。例えば、家事や育児、介護など各々の家庭事情と仕事を両立しやすくなる点は大きなメリットです。

また、趣味や習い事、資格取得のための学習時間を確保しやすくなることから、プライベートの充実につながります。加えて、急な体調不良があった場合でも、病院を受診してから出社するなど、その日の状況に合わせた柔軟な勤務が可能です。

このように、個人のライフスタイルに合わせた働き方を実現できるため、仕事と生活のバランスをとりやすくなることが魅力です。

フレックスタイム制の導入ルールと注意点

フレックスタイム制を導入する際に守らなければならない点と、注意点を解説します。

◇ 就業規則への明記

フレックスタイム制を導入する際には、就業規則に「始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねる」旨を明記する必要があります。始業、終業のいずれか一方を従業員に任せ、もう一方を会社側が指定するような運用は認められません。

また、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、それらの時間帯も併せて就業規則に記載する必要があります。なお、就業規則を変更した際は労働基準監督署への届出が必須であり、怠ると労働基準法に違反する可能性がありますので注意が必要です。

◇ 労使協定への明記

フレックスタイム制の導入は、労働組合または労働者の代表との間で労使協定を締結することが前提となります。労使協定とは、労働条件などを企業と労働者の代表者が書面で取り決めるものであり、その内容には次の6項目を明記しなければなりません。

• 対象となる労働者の範囲

• 清算期間(上限は3か月)

• 清算期間における総労働時間

• 標準的な1日の労働時間

• コアタイム(任意)

• フレキシブルタイム(任意)

なお、清算期間が1か月を超える場合には、労働基準監督署への届出も必要です。

◇ 従業員への制度説明と社内周知

フレックスタイム制は柔軟な働き方ができる一方で、「自由に働ける制度」「残業代は支払われない制度」といった誤解を招きやすい側面があります。そのため、導入にあたっては制度の趣旨と内容を正しく周知することが欠かせません。

具体的には、コアタイムや時間外労働の扱い、遅刻・早退の考え方などについて、具体例を交えて説明することで、従業員が制度を正しく理解し、実際の働き方をイメージできるようにすることが大切です。導入前後には説明会やQ&Aの作成、ハンドブックの配布などを実施して社内周知に努めましょう。

◇ 勤怠管理体制の整備

フレックスタイム制では、従業員ごとに出社・退社の時間が異なるため、労働時間の管理が煩雑になりやすいという課題があります。それでも企業は、従業員の労働時間を正確に把握し、管理する義務を負っていることは変わりません。

清算期間内に法定労働時間を超過した場合には、適切な割増賃金の支払いが求められます。そのため、勤怠管理には専用のシステムを導入するなど、管理体制を整備することが効果的です。

フレックスタイム制での残業や有休、遅刻の取り扱い

任意で設定したフレキシブルタイム内で、好きな時間に仕事を始められるのがフレックスタイム制です。この場合、遅刻や残業は無関係に感じられるかもしれません。フレックスタイム制における、残業時間や有休消化、遅刻・早退時の考え方を解説します。

◇ 残業時間と残業代

フレックスタイム制での残業の判断は、清算期間内の総労働時間と実際の労働時間との差異に基づいて行われます。時間外労働とされるのは、あくまで「週40時間」の法定労働時間を超えた分に限られ、これに該当する時間については割増賃金の支払いが必要です。

なお、清算期間が1か月を超える場合には、以下がそれぞれ時間外労働として扱われます。

• 各月の労働時間が週平均50時間を超えた時間の労働

• 清算期間全体で法定労働時間の総枠を超えた時間の労働

◇ 有給休暇取得

フレックスタイム制においても、有給休暇は標準となる1日の労働時間を勤務したものとして取り扱われます。有休を取得した日は標準労働時間を実働時間として換算し、清算期間における労働時間の集計や賃金計算に反映させます。

また、清算期間内の総労働時間が所定労働時間に達していない場合に、有休を活用して不足分にあてるなど、柔軟な調整が可能です。

◇ 遅刻・早退の取り扱い

始業・終業の時刻を従業員が任意で決められるフレックスタイム制では、通常の労働制度と比べて、遅刻や早退という概念は曖昧になります。

ただし、コアタイムが設定されている場合には、その時間帯に出勤していない場合は遅刻や早退とみなされる可能性があります。しかしこの場合も、清算期間内の総実労働時間が所定の労働時間を上回っていれば、賃金の控除などは行われません。

フレックスタイム制での勤怠管理はKING OF TIMEでわかりやすく

「KING OF TIME」は、フレックスタイム制の運用に必要なコアタイムや清算期間の設定が可能で、制度に適した勤怠管理が行えるクラウド型システムです。

1か月を超える清算期間にも対応し、複雑な残業時間の計算も自動で処理するため、手間なく正確な集計が可能です。リアルタイムでの労働時間集計により、勤怠の不備を早期に発見し、適正な運用と法令順守をサポートします。従業員側でも、タイムカード画面上で自身の労働時間の確認が可能です。

導入費用は0円と負担がなく、従業員1人当たり月額300円で全機能を利用できるため、継続的な運用も無理なく実現できます。

30日間無料体験で、実際に操作や運用を体感できますのでぜひご検討ください。

■ 無料トライアルのお申し込みはこちら >>>

■ KING OF TIMEの導入事例一覧はこちら >>>

まとめ

フレックスタイム制は、柔軟で多様な働き方を可能にする制度です。しかし、導入には就業規則や労使協定の整備、社内への丁寧な周知、そして勤怠管理体制の構築が欠かせません。

制度の仕組みと運用ルールを理解し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。従業員によって勤務時間が異なるこの制度では、勤怠管理が複雑になりがちですが、専用システムを活用すれば正確で効率的な運用が実現します。